Tuchindustrie | Forst

Das „deutsche Manchester"

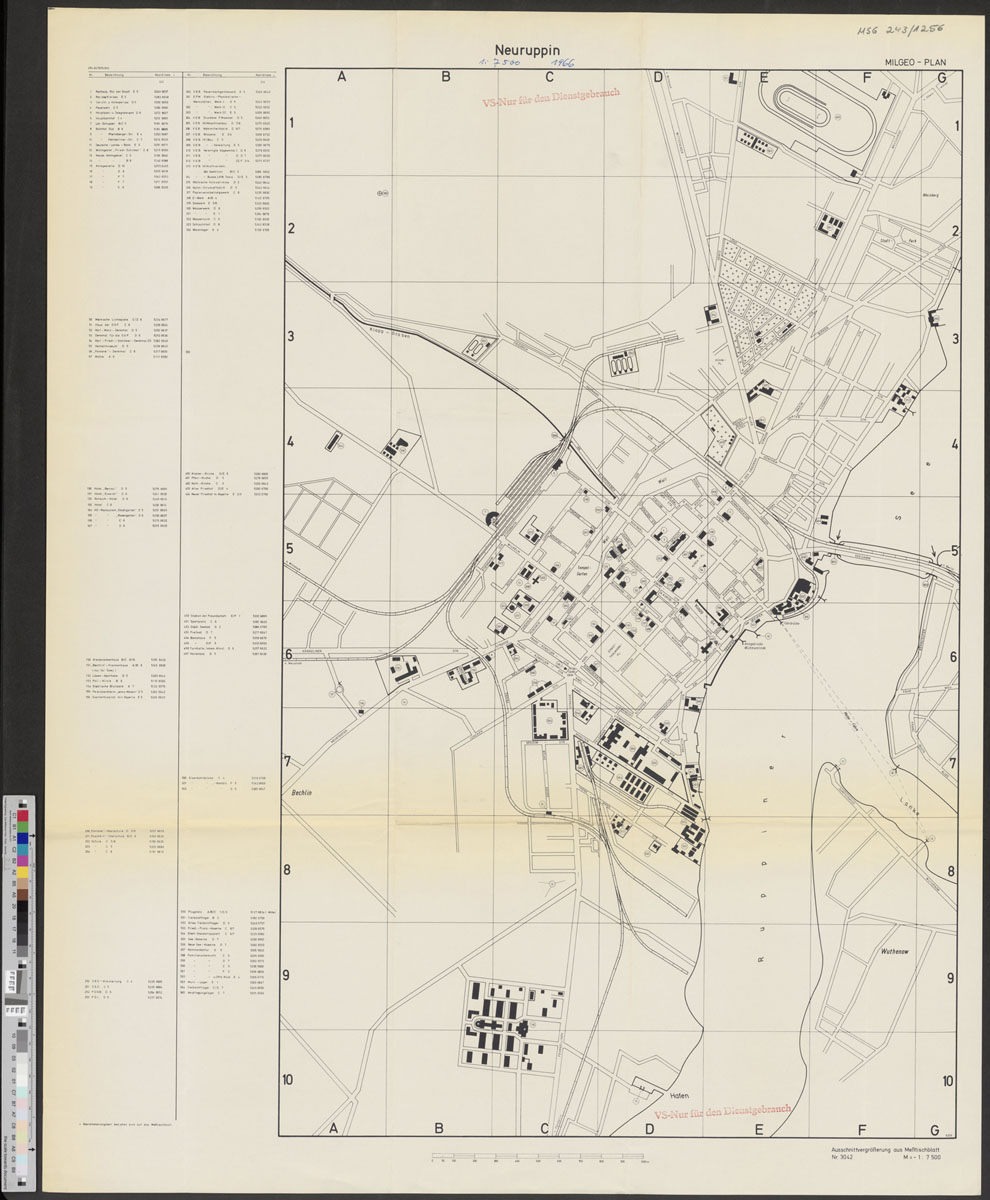

Was ist hier zu sehen?

Eine der Tuchfabriken in Forst. Ende des 19. Jahrhunderts existierten dort fast 60 Stück.

Wann wurde gebaut?

19. Jahrhundert

Wer nutzte den Ort?

Arbeiterinnen und Arbeiter

Die Stadt der Tuchindustrie

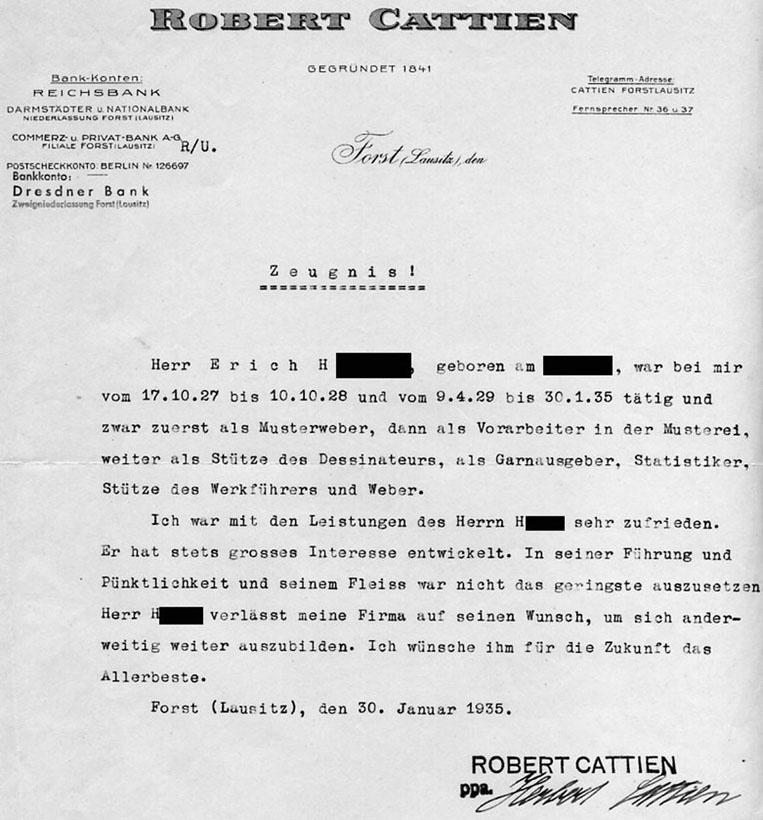

Erich H., der als Zwanzigjähriger erstmals bei der Tuchfabrik Cattien anfing, arbeitete mit Unterbrechungen in verschiedenen Funktionen fast acht Jahre für die Firma. Er verließ Cattien laut Zeugnis „auf seinen Wunsch“ mit unbekanntem Ziel.

In einer Darstellung von Erwin Stein aus dem Jahr 1927 heißt es über die Stadt Forst: „Ein Wald von Schornsteinen mit langen Rauchfahnen bildet die charakteristische Silhouette dieser Stadt. Fabrik reiht sich an Fabrik, ganze Viertel bedeckend in allen Stadtteilen. Lokomotiven durchfahren die Straßen und schleppen Waggon um Waggon, auf Rollböcke gesetzt, in die zahllosen Fabrikhöfe. Überall das Sausen des Weberschiffchens, das Klappern der Stühle; Dampf pufft aus, Kohlenstaub wirbelt umher.“

Eine Stadt in Trümmern

Forst wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs schwer zerstört – das betraf auch die Tuchindustrie. Hier im Bild: Ein Teil der zerstörten Anlagen der Tuchfabrik Cattien.

Lärm im Wald

Die Betriebszeitung „Forster Tuchmacher“ des VEB Forster Tuchfabriken erinnerte wiederholt an die Geschichte der Tuchfabrikation in Forst. Die hier gezeigte Ruine wurde abgetragen – an ihrer Stelle entstanden Wohngebäude. Eine Textilarbeiterin beschrieb später ihre Eindrücke aus der Zeit um 1970:

„Wir sind ja mit der Vorstellung hierhergekommen … Also, ich hab mir ja eingebildet, das is ne Stadt, und irgendwo am Stadtrand wird so ein riesengroßes Gebäude stehen, wo ich drinne arbeiten werde. Ich meine, damit hat keiner von uns gerechnet, das hat auch niemand von uns gewusst, dass wir durch die Stadt gehen und überall klappert und dröhnt und macht das. Da musste ich mich dolle dran gewöhnen […] dann haben wir gedacht, gehen wir mal hier hinten lang, wo eben viel Wald, viel Wiese und Bäume und so was ist. Dass man sich da ein bisschen ausruhen kann, uff ne Bank setzen. Ja, da klappert das auch schon wieder. Es gab keine Ecke, wo man sich hinsetzen konnte, ohne dass irgendwo so ein Getöse und Geklappere von der Tuchfabrik war. Das war natürlich sehr schrecklich damals.“1)

Ein Wald aus Schornsteinen

Zwar lautete der umlaufende Text „Tuch- und Rosenstadt Forst“, doch die Abbildung auf dieser Medaille setzt einen deutlichen Fokus auf die Textilindustrie: Deren Schornsteine dominieren das Stadtbild auch in den 1960er Jahren.

Betriebstreue

Viele Fabrikbesitzer verließen Forst nach dem Zweiten Weltkrieg. Andere gaben nach und nach als private Unternehmen auf, gegen Anfang der 1970er Jahre firmierten die Fabriken unter dem gemeinsamen Namen VEB Forster Tuchfabriken. Dieser VEB verlieh 1980 die in der Meißener Porzellanmanufaktur gefertigte Medaille für langjährige Betriebstreue.

Neugliederung der Tuchfabriken

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Tuchfabrikation bis 1990 ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Forst – die hier produzierten Stoffe wurden auch gegen Devisen in die Bundesrepublik verkauft. Ab 1974 gehörten die VEB Forster Tuchfabriken zum Textilkombinat Cottbus – diese Neugliederung stand im Zeichen der verstärkten Konzentration auf Großbetriebe in der DDR.

Lange in Nutzung

Immer ein wenig altertümlich muten auch die bis 1990 genutzten Webstühle an. Das hier ist das Modell eines Webstuhls.

Arbeit nach der Wende

Nach der politischen Wende hofften die Beschäftigten in den Forster Tuchfabriken zunächst darauf, auch unter den veränderten Bedingungen weiter arbeiten zu können. Diese Hoffnungen zerschlugen sich bis Mitte der 1990er Jahre. Der gezeigte Werbeartikel steht für den Versuch, „die Marke“ im Westen zu etablieren.

Teilweise stehen die nicht mehr genutzten Fabriken weiter in der Stadt und verfallen zusehends, nach dem sie an die Alteigentümer zurückgegeben wurden. Einige der alten Fabriken werden als Gebäude für die Kreisverwaltung genutzt, andere als Wohnbauten oder als Museum.

Ab Ende der 1990er Jahre wurde das im Bild sichtbare Gebäude der ehemaligen Tuchfabrik saniert und mit Anbauten versehen und für die Verwaltung des Kreises Spree-Neiße ertüchtigt. Diese bezog die Gebäude im Frühjahr 2000. Auf der linken Bildseite ist der Anbau zu erkennen.

Fußnoten

1) Petra Clemens, Die aus der Tuchbude, Münster u.a. 1998, S. 21