Garnison | Jüterbog

Eine Stadt neben der Stadt

Wer baute hier?

Das preußische Militär

Wann wurde gebaut?

Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

Wer nutzte den Ort?

Soldaten und ihre Vorgesetzten

Eine Militärbasis entsteht

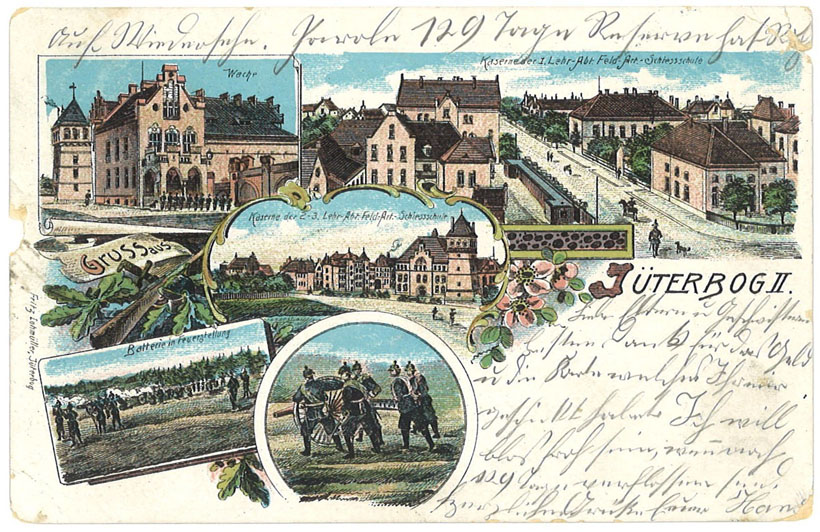

Seit der Aufnahme von preußischen Soldaten 1832 im Ort als Wirtschaftsfaktor, wurde das Gelände der Garnison ab 1860 als Schießplatz vor den Toren der Stadt verwendet. Entlang der Truppenübungsplätze entstanden mehrere eigenständige Garnisonen für Artillerie, Luftwaffe und Spezialwaffen. Der rechts neben dem Verwaltungsgebäude stehende Wasserturm wurde 1893 errichtet – er bildet bis heute einen markanten Blickfang. Das Gelände befand sich in durchgehender militärischer Nutzung durch Reichswehr, Wehrmacht und sowjetische Armee.

Im Text fiebert ein unbekannter Soldat dem Ende seiner Zeit in der Kaserne entgegen. An seine Familie schreibt er: „Ich will blos froh sein, wenn noch 129 Tage verflossen sind.“

Das Jubiläum bleibt aus – trotz Denkmalschutz

Hier erkennbar ist der Blick auf die Turmkaserne um 1913 – das Gebäude stand nicht einmal 100 Jahre. Um 2005 wurde es, obschon unter Denkmalschutz stehend, abgerissen.

Errichtete Erinnerung

Nach 1945 waren weite Teile des Kasernengeländes für Zivilisten tabu. In unmittelbarer Nachbarschaft der Kasernengebäude, an der Ecke Tauentzienstraße/Parkstraße errichtete die sowjetische Arme einen Bereich, der an die Gründung und den militärischen Werdegang der hier stationierten Teile der Poltawa-Division im Zweiten Weltkrieg erinnern sollte.

Der Beginn des Abzugs der ersten sowjetischen Panzerdivision startete 1989 und war 1994 abgeschlossen. Nach dem Truppenabzug erfolgte die Übergabe in zivile Nutzung: Dort entstanden zahlreiche Wohnungen.

Vergessene Erinnerung

2019 sind die Inschriften in der ehemaligen sowjetischen „Traditionsecke“ weitgehend abmontiert – allein der rote Stern leuchtet weiterhin. Gerade der Umgang mit den Hinterlassenschaften aus der sowjetischen Nutzung erweist sich als schwierig.

Neu entdeckter Wert

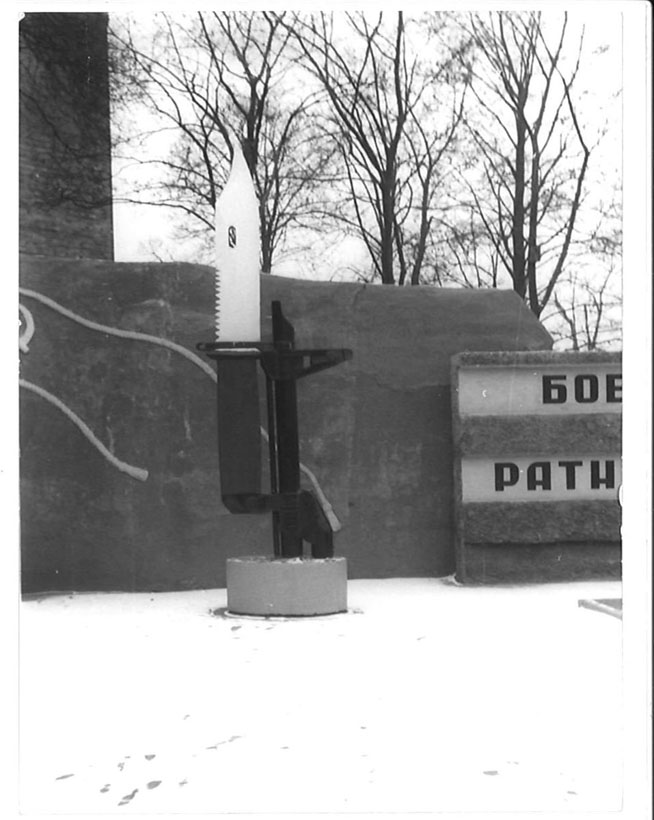

Direkt neben der Hauptwache der Artilleriekaserne befand sich die sogenannte Bajonett-Plastik, die von der sowjetischen Armee errichtet wurde. Sie wurde nach 1990 an einen Privatmann verkauft. Die Wache selbst wurde ab 1998 saniert.

Bedienungsanleitung

Die sowjetischen Truppen nahmen bei ihrem Abzug alles mit, was ihnen auch weiter von Nutzen sein konnte – zurück blieben wie vielerorts auch in Jüterbog Schautafeln mit Anweisungen zum Umgang mit Waffen und Ausrüstung.

Ein Ort lebt und leidet durch das Militär

Zwischenzeitliche Pläne für ein Garnisonsmuseum mit Schaumanövern in Jüterbog scheiterten. Die Umwandlung der großen Garnisons- und Schießplatzflächen ist auch heute noch nicht abgeschlossen. 2010 schrieb die „Märkische Allgemeine Zeitung“ von einer „Ruinenlandschaft rund um die Turmkaserne, Teile der Kaserne waren um 2005 abgerissen worden, obgleich diese unter Denkmalschutz stand. Von ganz anderen Plänen – und deren Scheitern – berichtete die „Tageszeitung“ am 15. Mai 2001:

„Aus dem netten Städtchen Jüterbog […] ist dann doch kein ‚zweiter Obersalzberg‘ geworden! Von Matthias Fichtmüller stammt der Vergleich; und die Erleichterung, dass im Fläming nun wohl kein Pilgerort für alte Kameraden und neue Nazis wird [sic!], ist dem Superintendenten aus jedem Satz zu entnehmen: ‚Ich freue mich‘, sagt der evangelische Geistliche mit Euphorie in der Stimme – ein Konflikt ist beigelegt, der die Bürgerschaft Jüterbogs über Monate gespalten hatte. Es ging um die Idee des dortigen ‚Garnisonsgeschichtsvereins St. Barbara‘, auf einem nahe gelegenen Flugplatz Panzer vom sowjetischen Typ 34 nicht nur auszustellen: Bei regelmäßigen Manövershows sollten Touristen mit den Tanks durch die Heidelandschaft brausen dürfen […]. Ein ‚dynamisches Museum‘ sollte dies werden, wie der Chef von ‚St. Barbara‘, Henrik Schulze, es nennt. Eine Bürgerinitiative machte Front gegen die Initiative der Militariafans im Ort, der jahrzehntelang vom Militär gelebt, aber auch unter ihm gelitten hat. Die Panzergegner befürchteten, dass Waffennarren oder Neonazis von diesem Spektakel angezogen werden könnten.“