Wilmersdorfer Moschee | Berlin

Versteckte Authentizität

Wer baute hier?

Die Ahmadiyya-Lahore-Gemeinde beauftragte 1924 den deutschen Architekten Karl Alfred Hermann mit dem Bau.

Wer betet(e) hier?

Die Moschee gehört der Gemeinde Ahmadiyya Andschuman Isha’at-i-Islam Lahore, einer islamischen Reformbewegung aus Pakistan.

Welche Bedeutung hat die Moschee?

Für das muslimische Leben in Berlin hat sie heute nur wenig Bedeutung, aber sie ist die älteste noch existierende Moschee in Deutschland.

„Unter all den Ländern Europas, scheint keines in einem solchen Ausmaß für die Verbreitung des Islam bereit zu sein als Deutschland.“1)

Der Beschluss zum Bau für eine Moschee in Berlin fiel 1923. Von den verschiedenen, zum Teil rivalisierenden, muslimischen Gruppen in Berlin konnte einzig die Ahmadiyya Lahore Gemeinde ihre Moschee in Wilmersdorf realisieren. Sie wurde durch Spendengelder finanziert, die die muslimische Frauenorganisation in Pakistan sammelte2) und stand allen Muslim:innen offen. Die Gemeinde beauftragte den deutschen Architekten Karl August Hermann mit dem hier zu sehenden Entwurf.

Ein Taj Mahal für Berlin

Das Gebäude entstand nach Vorbild der Mogul-Architektur des Taj Mahals, dem weltberühmten indischen Grabmal. Architekt Hermann entwarf ein Haus mit weißer Fassade, Sternenkuppel und in hellen Farben abgesetzten Kleeblattbögen. Er bediente damit sowohl die Berliner Vorstellungswelten vom märchenhaften, exotischen Orient als auch den Wunsch der Gemeinde nach Aufmerksamkeit und Repräsentation im Stadtbild. Der Bau einer auffälligen Moschee stärkte die Außenwirkung und die Anziehungskraft der Gemeinde.

„Wir beschränken uns nach keiner Richtung.“ 3)

Aus finanziellen Gründen verzögerte sich der Bau. Das Bayramfest zum Fastenbrechen nach Ramadan, auch bekannt als Zuckerfest, wurde 1926 in der erst halbfertigen Moschee gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt war das Gemeindeleben insbesondere von ihrem Geschäftsführer Hugo Hamid Marcus geprägt, ein ehemals jüdischer Islamkonvertit, der Mitglied der jüdischen Gemeinde blieb und sich für die Schwulenbewegung engagierte. Die Gemeinde wird als weltoffen erinnert: „Die Mitgliedschaft (…) steht gleichfalls Angehörigen aller Bekenntnisse, aller Rassen und Klassen offen. Christen, Juden und Freidenker sind uns ebenso willkommen wie unsere moslemischen Brüder“, zitierte der Tagesspiegel 2017 Marcus in einer Rückschau.

Missionierung mal andersherum

Die Lahore Ahmadis sind Anhänger:innen einer islamischen Reform- und Missionsbewegung, die den Islam in Europa verbreiten wollen. Ihrem Gründer Mirza Ghulam Ahmad folgend, streben sie eine Erneuerung der islamischen Lehre an und lehnen das Kalifat ab. In den 1920er Jahren pflegten sie enge Kontakte zur Berliner Lebensreformbewegung und verkehrten in den Kreisen der mondänen Kunst- und Kulturszene. Viele Besucher:innen waren wohlhabend.

Eine prächtige Moschee

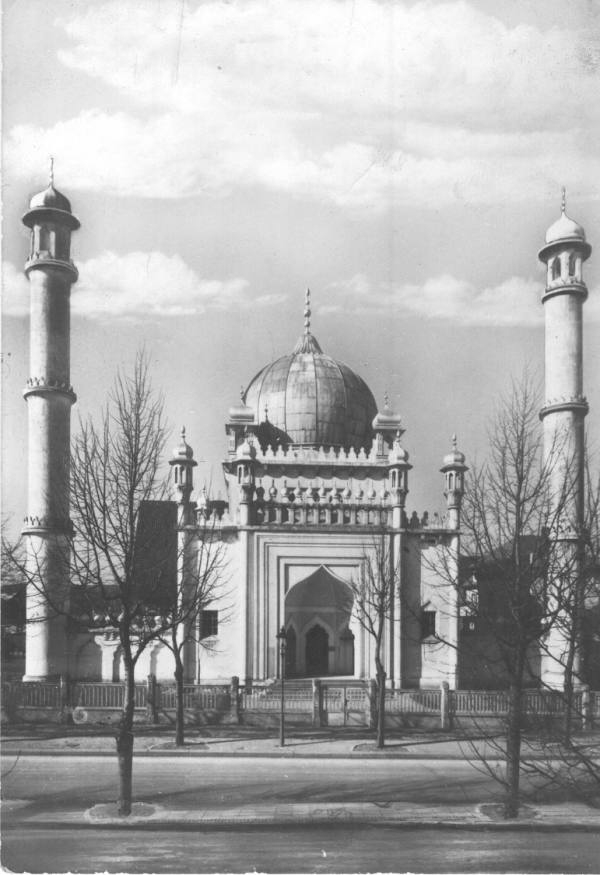

Die Moschee war eine Attraktion in der Stadt, wie beispielsweise diese Postkarte aus den 1930er Jahren zeigt. Sie sei „eine prächtige Moschee in der Stadt Berlin in Deutschland, welche unter die berühmten Gebäude der Stadt zählt“, so schrieb die Tageszeitung Iqdam aus Teheran im Jahr 1926. Aber nicht nur das Gebäude, auch das Konzept der interreligiösen Gemeindearbeit selbst war ungewöhnlich. Die Vorträge über die Philosophie des Islam und muslimische Kultur machten die Moschee zu einem Treffpunkt der Berliner intellektuellen Prominenz, mit so berühmten Besuchern wie Albert Einstein, Thomas Mann und Hermann Hesse.

Qur’an für Anfänger:innen

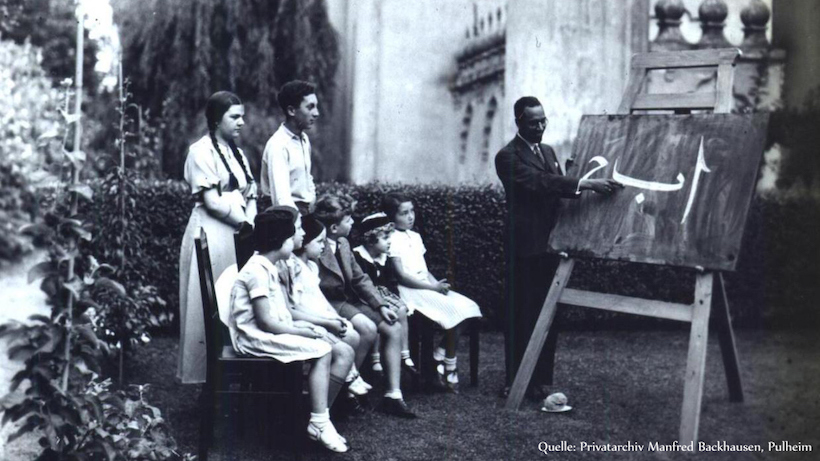

Dieses inszeniert wirkende Foto stammt aus dem Jahr 1936 und zeigt den Qur’an Unterricht im Garten der Moschee. Die Gemeinde hatte einen großen Anteil an Konvertit:innen und ihr wichtigstes Projekt war die Übersetzung des Qur’an ins Deutsche. Die deutsche Version wurde 1939 veröffentlicht. Im selben Jahr verwies die NSDAP den Imam Sheikh M. Abdullah des Landes, woraufhin die deutsche Konvertitin Amina Mosler dafür sorgte, dass die Moschee für Berliner Muslim:innen offen blieb.

Schüsse im Minarett

Die Moschee wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt. Es gibt die Erzählung, wonach Wehrmachtssoldaten sich mit einem Flakgeschütz in einem der Minaretttürme verschanzten, wodurch das Gebäude zum Ziel von sowjetischem Beschuss wurde. Nach 1945 fanden die Freitagsgebete zunächst im unbeschädigten Gemeindehaus statt. Noch 1953 war das Gebäude baufällig, wie dieses Foto zeigt.

Neuanfang

1959 wurde der Missionar Yahya Butt Imam der Gemeinde und übernahm die Leitung von Amina Mosler. Sein Auftrag lautete, die Gemeinde zu revitalisieren. Als Student und später Lehrbeauftragter der Freien Universität Berlin zog Butt ein überwiegend junges Publikum in die Moschee.

Eine Moschee am Rande

Ab 1975 wurden Teile des Hauptgebäudes wieder in Stand gesetzt, allerdings blieben die Minarette nur als Stümpfe stehen. Ähnlich erging es auch der Gemeinde. Zwar gab es wieder regelmäßige Gottesdienste und Veranstaltungen und der Anteil der muslimischen Bevölkerung in Berlin nahm zu, doch an die Außenwirkung und Anziehungskraft der Zwischenkriegszeit konnte die Splitterbewegung Ahmadiyya Lahore nicht mehr anknüpfen. Die Moschee geriet aus dem Blickfeld der Berliner Bevölkerung.

„Unser Mini-Taj-Mahal“4)

In den 1990er Jahren wurde das Ensemble aus Moschee, Garten und Imamhaus unter Schutz und die Stiftung Denkmalschutz realisierte erste Schritte für einen Erhalt der originalen Bausubstanz. Auch die beiden Minarette wurden in diesem Zuge wieder aufgebaut. Von 2016 – 2022 wurde die Moschee umfassend saniert und in ihrer ursprünglichen Verzierung und Farbgebung wiederhergestellt. Das Schema des ausführenden Architektenbüros D:4 zeigt den Wandel des Erscheinungsbilds der Moschee im Laufe der Jahrzehnte. Bedeutung hat die Moschee heute in erster Linie als historisches Gebäude und Zeugin der religiös toleranten 1920er Jahre in Berlin sowie als Ort der politisch-religiösen Bildung.

Autorin: Josephine Eckert

Fußnoten

1) Zitat Prof. Abdus Sattar Kheri, 1922. Veröffentlicht in der britischen Tageszeitung in Indien „Mohammadan“, zitiert nach: Sarah Ahmad: Die Berliner Moschee und Mission der Ahmadiyya-Bewegung zur Verbreitung des Islam (Lahore), Berlin 2006, S. 3.

2) Mohammad Luqman Majoka, in: Das Berliner Moscheebauprojekt von 1923, Revue der Religionen, 27.5.2019, URL: https://www.revuederreligionen.de/das-berliner-moscheebauprojekt-von-1923/.

3) Zitat Hugo Marcus. Zitiert nach: Johannes C. Bockenheimer, in: Zwanziger Jahre: Berlins erste Moschee zog auch Einstein an, Der Tagesspiegel, 13.10.2017, URL: https://www.tagesspiegel.de/berlin/zwanziger-jahre-berlins-erste-moschee-zog-auch-einstein-an/20400226.html.

4) Zitat Imam Amir Aziz, 2016. Zitiert nach: Cay Dobberke, in: Deutschlands älteste Moschee wird saniert, Der Tagesspiegel, 21.10.2016, URL: https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/charlottenburg-wilmersdorf/berlin-wilmersdorf-deutschlands-aelteste-moschee-wird-saniert/14723022.html.